协和整形专栏:这条显老的沟,快来看看你有没有?

时间:2025-04-06 12:10:54 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要

背景

目前,由于缺乏对唇颌沟(labiomandibular fold, LMF)结构特征的三维理解,精准开展口周区域的年轻化治疗仍面临显著挑战。由于目前对于LMF形成过程中,表情肌与皮下组织的相对关系和相互作用机制尚未被阐明,因此,本研究旨在结合微型计算机断层扫描(micro-computed tomography, micro-CT)与组织学染色方法,系统的解析LMF的三维结构和形成机制。

方法

取11例新鲜冰冻大体标本(平均年龄69.3岁)双侧的LMF区域,以LMF长轴为对角线,制备22个矩形组织样本。其中11例标本经磷钨酸增强染色后行显微CT三维重建,余11例标本分别进行Masson染色及Verhoeff-van Gieson(EVG)染色。LMF被分为三个等宽区域进行分析。

结果

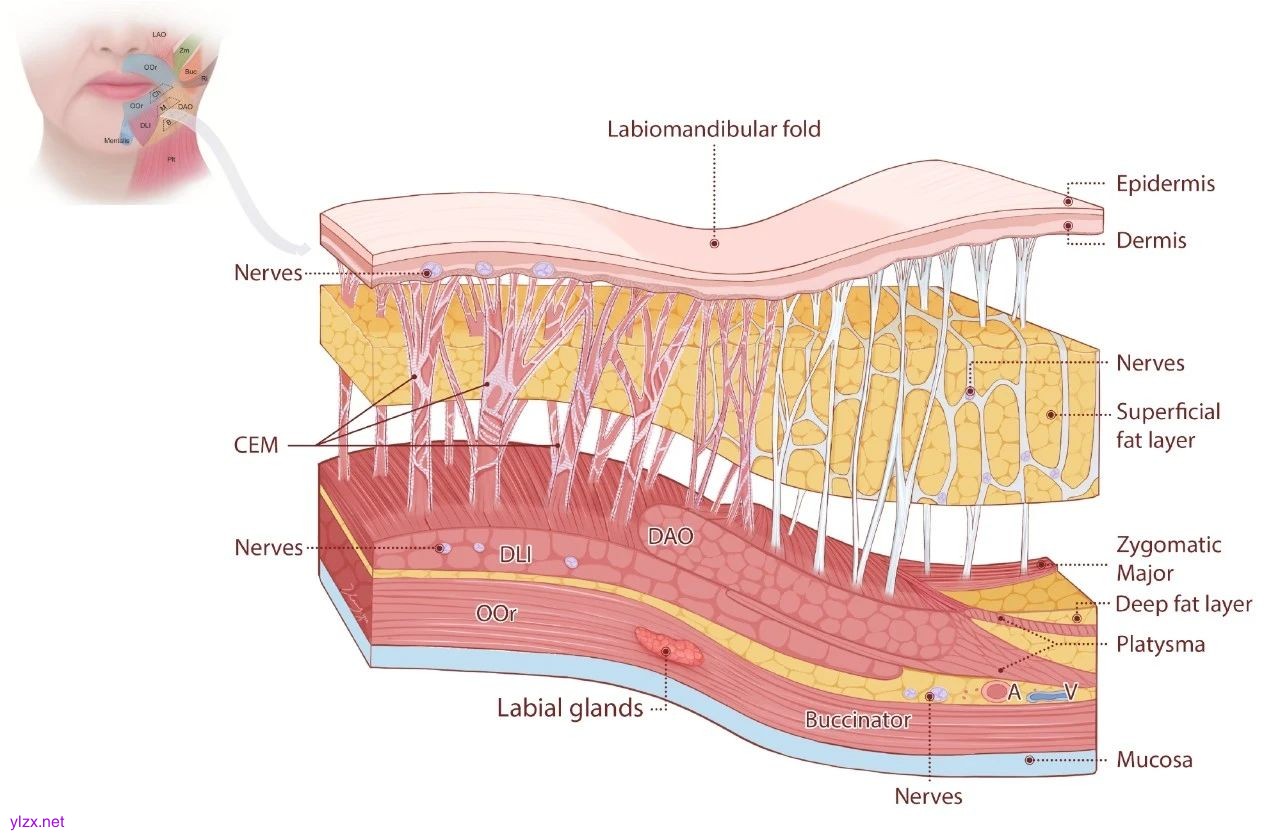

静态解剖层面,LMF构成外侧脂肪厚区与内侧脂肪薄区的天然分界;动态力学层面,LMF的形成受降口角肌(Depressor anguli oris)、颈阔肌(Platysma)及颊肌(Buccinator)共同构成的斜向胶原-弹力-肌性纤维网(collagen-elastin-muscle network, CEM)的牵拉调控。三维重建显示CEM网络通过垂直肌束与真皮深层形成力学耦联。

结论

LMF的形成机制包含两大要素:下唇与面颊区域之间皮下组织组成差异以及表情肌垂直止于真皮的机械牵拉效应。口周肌肉的收缩通过CEM网络直接传导至皮肤,决定局部皱纹的严重程度与表现。micro-CT结果提供了关于LMF区域分层结构与复杂肌肉关系的重要三维视角。本研究证实,为临床针对不同亚区结构特征实施对应的动-静态组合干预,实现更符合生物力学特征的整体年轻化重建提供了解剖学证据。

背景

实现功能性与审美性兼备的口周重建是整形外科领域的普遍挑战。唇颌沟(labiomandibular fold, LMF)自口角向下延伸至下颌缘,是口周区域的关键解剖标志之一。随着年龄增长,LMF及其邻近皱纹逐渐加深,成为衰老与疲态的显著体征。为改善此类皱纹,能量治疗设备、A型肉毒毒素注射及填充剂注射等多种微创治疗方法被广泛应用。更重要的是,LMF作为自然形成的褶皱,是肿物切除或面瘫修复等重建手术中切口设计、肌肉切除或皮瓣设计的重要体表标志,有助于瘢痕隐藏及功能恢复。

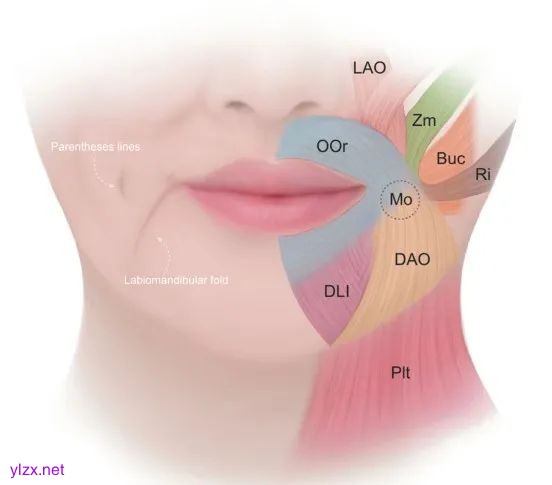

LMF是多个解剖结构特征在皮肤表面的综合表现,这些结构包括上、下颌骨、脂肪、筋膜、肌肉及皮肤。在面部经典的五层结构中,下颌骨位置与老化相关的骨吸收会加剧LMF的加深。此外,LMF处的降唇肌群及其与真皮的致密附着也被认为是LMF形成的重要原因。其中,降口角肌(DAO)、降下唇肌(DLI)及颈阔肌(Plt)等表情肌不仅决定口周美学轮廓,更主导唇部的精细运动,影响发音、咀嚼与情感表达,因此常被作为肉毒毒素注射或肌肉切除的目标。此外,脂肪体积与分布、筋膜的张力亦会显著影响LMF的表现。具体而言,外侧颊部脂肪远比内侧颏部丰富。

尽管目前已有大体解剖、层塑、超声等研究揭示了LMF关键解剖特征,但尚未能在保持组织原位三维结构的同时达到微观分辨率,导致下唇与口角区的衰老特征形成机制仍不清晰,包括LMF 的静态组成部分及表情肌在LMF动态形成中与皮肤连接方式等问题尚未得到充分研究。

因此,本研究采用软组织增强micro-CT配合组织学染色,系统解析LMF及其邻近结构的三维解剖特征,旨在为口周年轻化与重建提供精确的解剖学基础。

方法

大体解剖

本研究共采集11具新鲜冰冻大体(6男5女,平均年龄69.3岁,范围61-75岁),头颈部无外伤或手术史。按照横向(距口角上方及下方1.0 cm与4.0 cm)与纵向(距口角外侧2.5 cm)定位切口,获取LMF区域所有相关肌肉组织。切取的组织皮瓣包括皮肤、皮下脂肪、筋膜、肌肉与黏膜。样本置于10%福尔马林中,缓冲液为0.1 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4),室温固定5天后进行染色。本研究获得医院伦理委员会批准,并遵循《赫尔辛基宣言》的伦理原则。

磷钨酸染色(Phosphotungstic Acid)

micro-CT样本的处理过程参考既往报道的方法。样本依次在30%、50%、70%乙醇梯度溶液中脱水,每级处理3天。随后,标本浸泡于70%乙醇中含1.5%磷钨酸溶液中,染色约两个月。染色后样本继续储存于70%乙醇中,待扫描。

组织学染色

标本沿LMF中线方向横切,分为等宽三部分。每一分区取3个2 mm厚切片,并制备成4 μm厚的石蜡切片,分别进行Masson三色染色及Verhoeff-van Gieson(EVG)弹性纤维染色。所有切片均经脱蜡、复水后进行标准染色流程。

显微计算机断层扫描及三维重建

使用Phoenix V |tome|x S240系统(Baker Hughes,美国)在英华检测(上海)完成micro-CT扫描,参数为:电压210 kV、电流90 μA、360°全旋转、扫描时间60分钟、曝光时间1000 ms,共获得1800张影像。数据由Phoenix V Datos|x与VGSTUDIO软件进行三维重建,分析LMF区域结构。

结果

唇颌沟的外观与层次结构

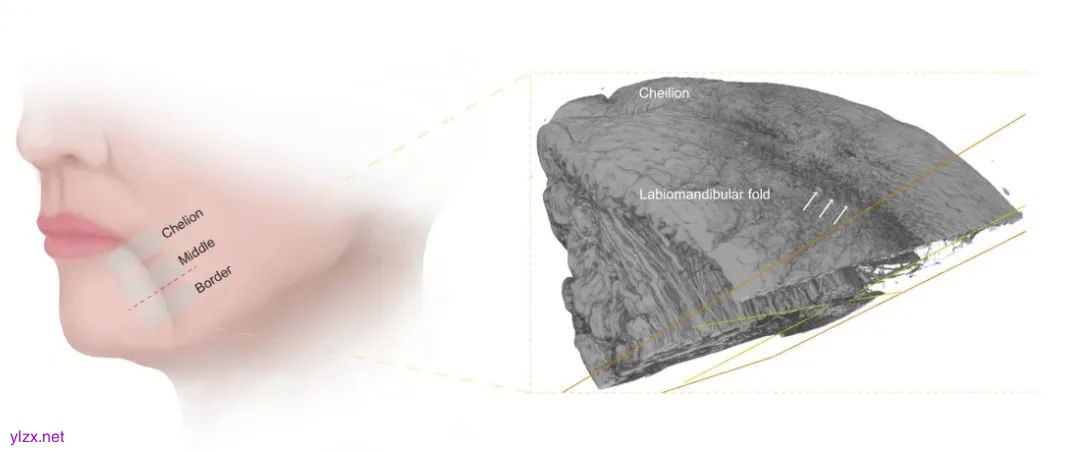

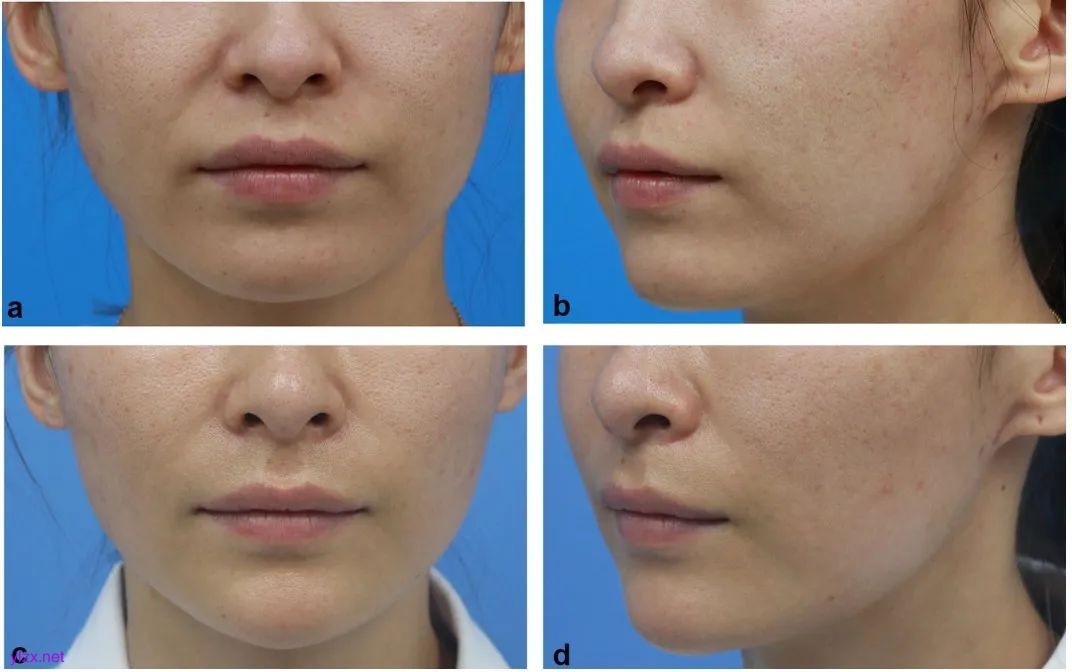

LMF在所有大体头部均表现为连接口角与下颌缘的皮肤浅沟。我们将LMF从口角至下颌缘分为口角区(Ch)、中段区(M)与下颌缘区(B)三个区域进行分区分析(图1)。性别间未观察到明显差异。

图1

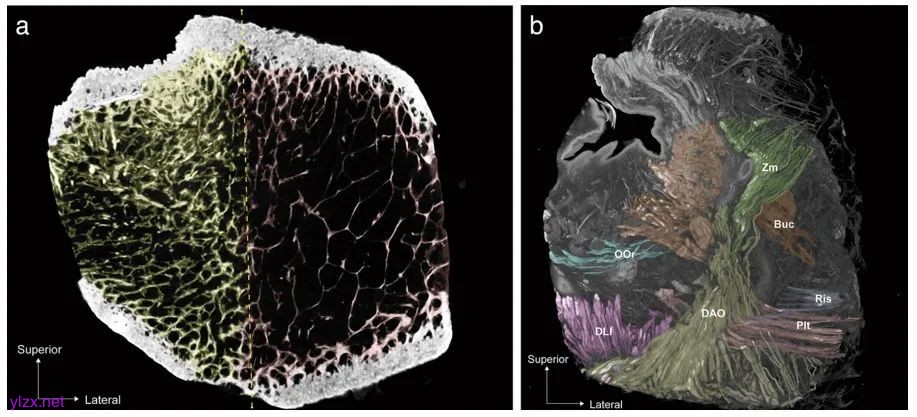

口角区域(Cheilion)

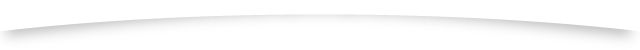

在micro-CT图像中(图2a),DAO为表浅肌群的主要肌肉,也是构成口角涡轴区的主要肌肉。颧大肌(Zm)从颊上外侧走行,其内侧肌束与DAO外侧肌束相连。DLI、口轮匝肌(OOr)与颊肌(Buc)构成深层肌群。DAO的内侧肌束及DLI与真皮之间存在致密附着,DAO内缘位于LMF沟槽正下方。横断面重建显示,DAO与DLI浅层肌束几乎垂直插入真皮(图2a)。

Masson染色显示DAO与Zm内侧肌束紧贴真皮(图2b)。表浅表情肌与真皮之间,LMF处存在两种不同表浅筋膜结构的锐利过渡。LMF内侧为致密的纤维-肌肉层,几乎无脂肪;LMF外侧则为松散纤维隔包绕的大脂肪叶。EVG结果显示LMF内侧真皮与表浅筋膜中弹性纤维与胶原纤维均丰富,而外侧几乎仅见胶原纤维(图2c)。此外,LMF外侧肌间结缔组织结构更清晰分隔。

图2a-c

中段区域(Middle Region)

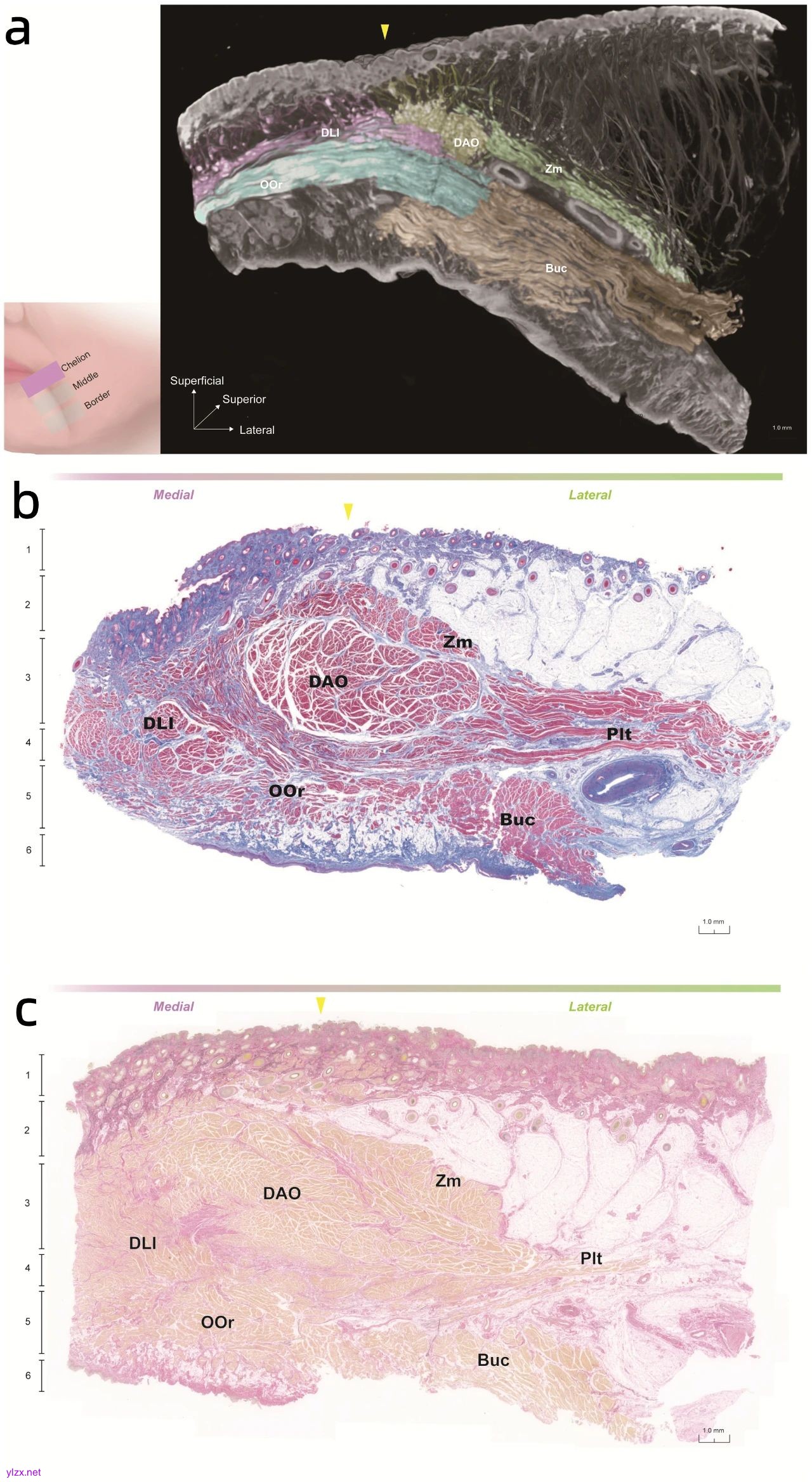

在micro-CT图像中,中段区域的表浅层由DAO、Zm及Plt构成,深层则由DLI、OOr与Buc组成(图2d)。相较口角区,中段区域的DLI在真皮附着更致密,而DAO内侧附着略显稀疏。DLI肌束穿越稀疏的OOr肌束后插入真皮。LMF外侧,Zm肌束向下走形,覆盖DAO外侧1/3;Plt向上延展,与DAO外侧肌束相连。Plt部分肌束几乎平行于下颌缘切过DAO,暗示其功能上类似笑肌(risorius)。LMF外侧的肌群未见明显真皮附着。

组织学染色显示,DLI肌束在LMF内侧大量附着于真皮深层;DAO内侧纤维-肌肉连接特异性地固定于LMF沟槽下的真皮处(图2e)。Masson与EVG染色均可见LMF两侧表浅筋膜显著不同:外侧为松散、平行纤维隔包绕的大脂肪叶;内侧为致密纤维间隔中夹杂少量脂肪细胞残留(图2f)。此外,LMF外侧真皮中弹性纤维稀少,内侧则丰富。肌层下方的肌间结缔组织在该区域较难辨识。

图2d-f

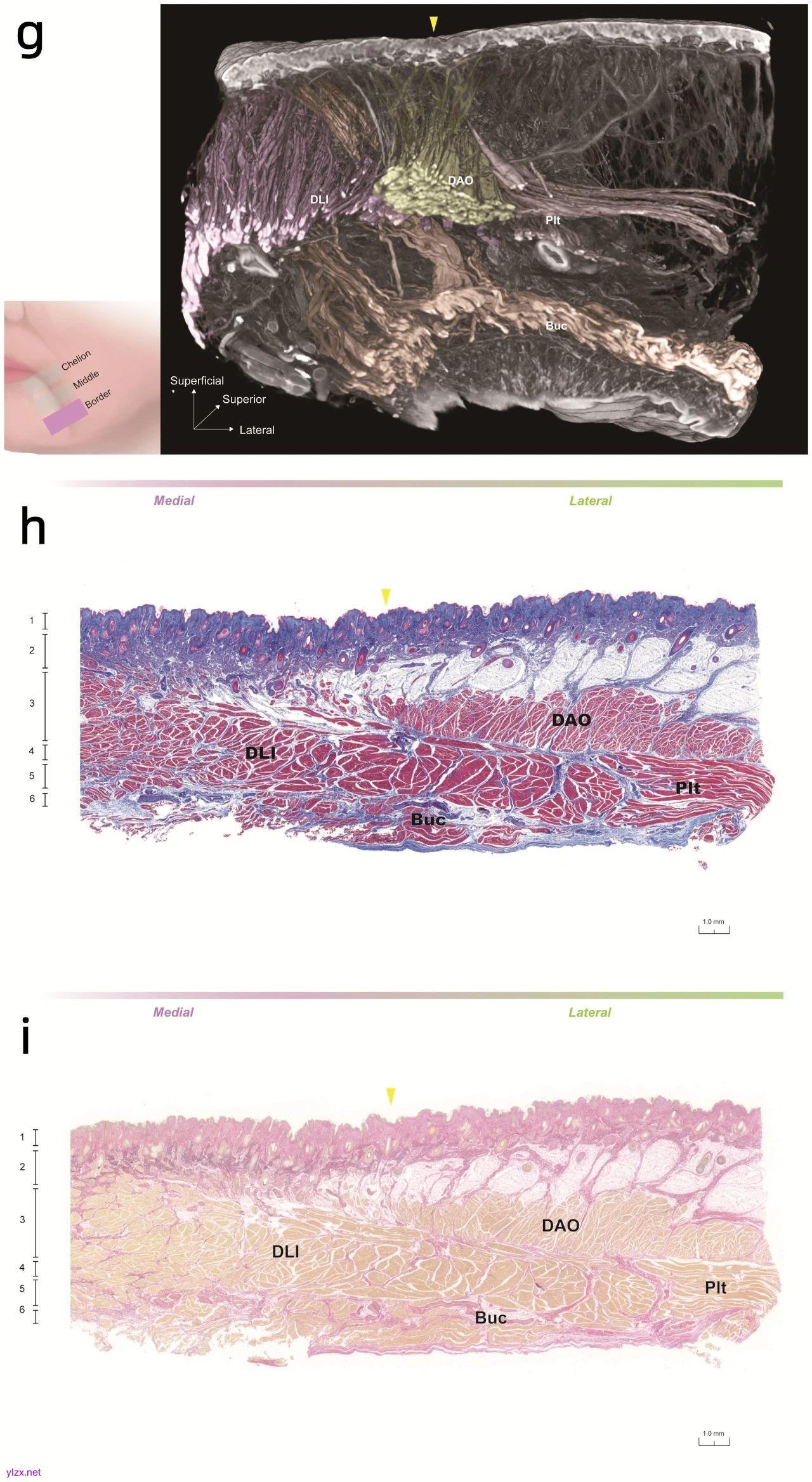

下颌缘区域(Mandibular Border Region)

micro-CT图像显示,该区表浅肌层呈独特排列形态(图2g)。Plt前部自颈部筋膜起始,分三层向面部下1/3延展:大部分Plt位于DAO深部,与DLI融合;部分Plt肌束与DAO融合;其余则覆盖DAO外表,向上延伸至口角蜗轴。Plt与DAO肌束共同附着于LMF沟槽下真皮,同时伴有少量Buc(深层肌群主成分)肌束。LMF内侧偶见DLI肌束附着真皮。

LMF仍在该区域作为显著解剖标志。组织学上,DAO与DLI肌束以垂直方式固定于真皮。与micro-CT结果不同,LMF内侧区域广泛分布有DLI肌束与真皮间紧密附着,交织致密的胶原与弹性纤维(图2h),几乎无脂肪组织。LMF外侧,脂肪组织丰富,分布规整,被众多垂直排列的纤维隔所包裹,真皮中以胶原纤维为主,仅见少量弹性纤维(图2i)。

图2g-i

区域结构特征总结

micro-CT结果揭示,LMF区域肌肉与结缔组织高度协调,满足下唇与口角功能需求。

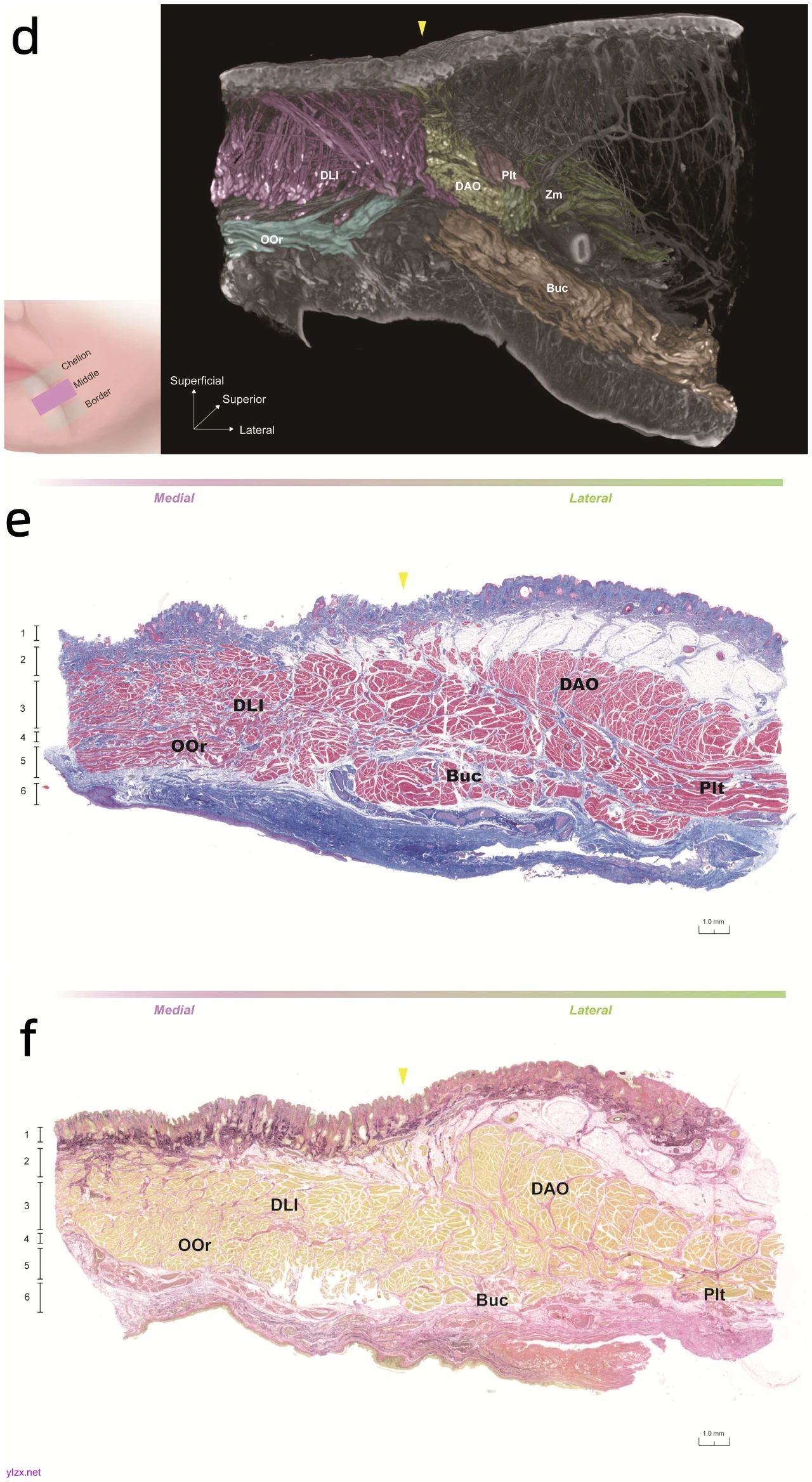

LMF沟槽下方及其内侧,表浅肌束直接插入真皮。这些纤维-肌性延伸结构贯穿三大区域,形成由表情肌肌束、真皮与皮下的弹性与胶原纤维交织构成的网状结构(CEM复合体)(图3a)。该结构至LMF沟槽处被明确阻断。LMF外侧则为大脂肪叶,结构整齐,被垂直纤维隔分割,真皮与筋膜中富含胶原纤维。

在LMF内外两侧,以及浅深肌间筋膜中,均可见神经末梢分布(图3b)。此外,所有标本的薄肌间筋膜中均观察到动脉、静脉、神经纤维及小唇腺,说明该区为重要的神经血管分布中心。

图3

讨论

唇颌沟(LMF)位于面下1/3,不仅是衰老的重要特征,也是注射、切口与肌切除术操作的重要表面标志。本研究结合micro-CT与组织学证据,揭示了LMF区三维结构及其纤维-肌性连接组件的具体组成。通过多步骤验证流程,成功区分了各肌肉及结构,避免受邻近肌群干扰。研究以肌束方向差异为线索,结合Masson与EVG染色,识别神经血管标志位点,并通过对半侧面标本进行系统切片映射,明确肌肉与周围组织关系。所有观察结果均与经典组织学资料及专业解剖学评审交叉验证。

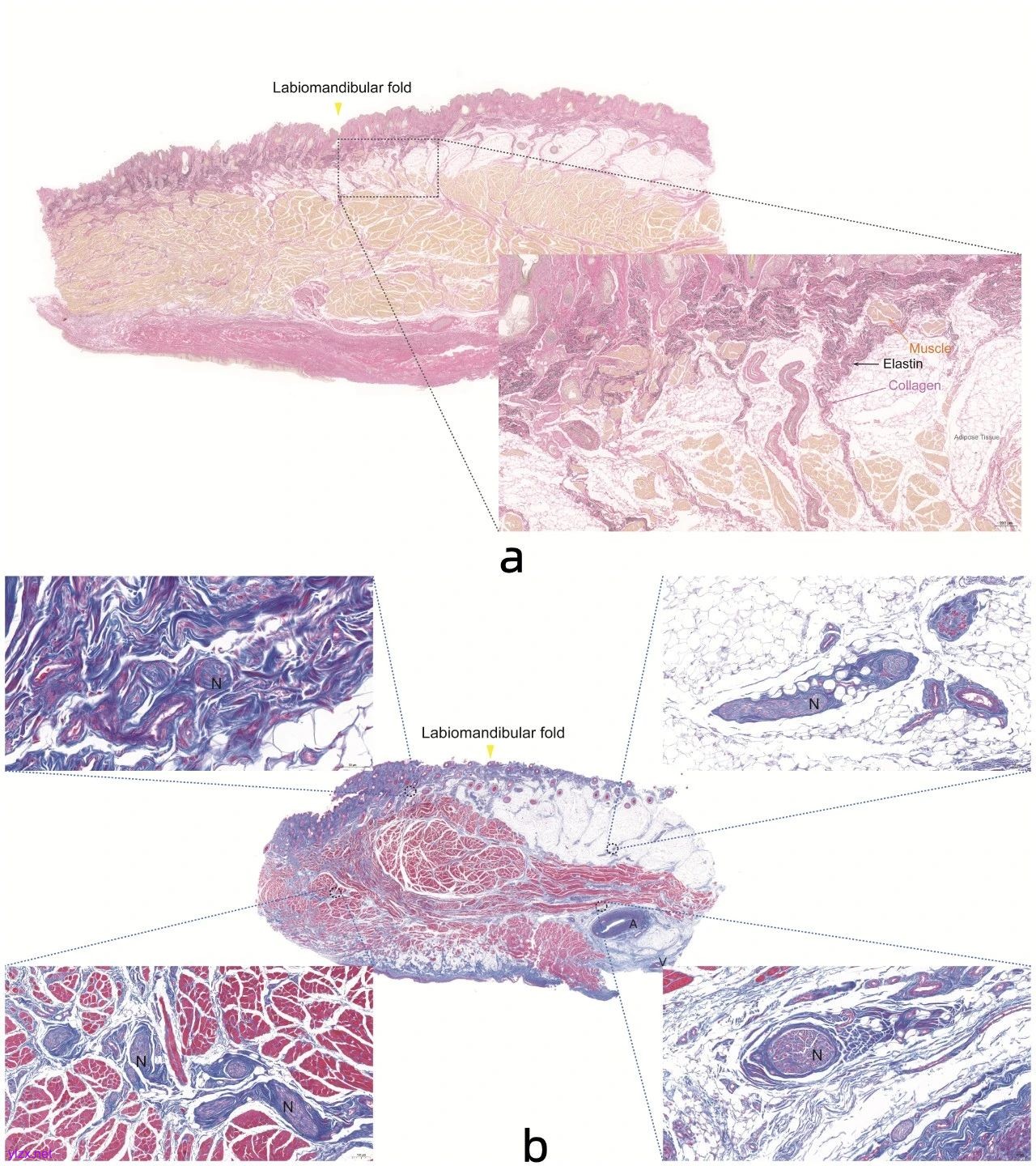

唇颌沟的形成机制

LMF自新生儿阶段即为可见的自然褶皱。关于其形成机制,现有研究主要分为三种理论:

理论一:表情肌附着学说

该理论认为表情肌止点形成LMF,上半段主要为DAO向上内侧附着,下半段由Plt与DLI向皮肤附着所致。本研究证实了这一观点,并进一步揭示了各区域肌肉附着的特异性(详见表1)。EVG染色下,在LMF下方及其内侧,观察到大量CEM复合体。该结构在鼻唇沟区域也被发现,提示LMF与上唇褶皱可能具有类似形成机制。我们认为CEM中的肌肉成分为LMF动态加深的主要力学传导结构。

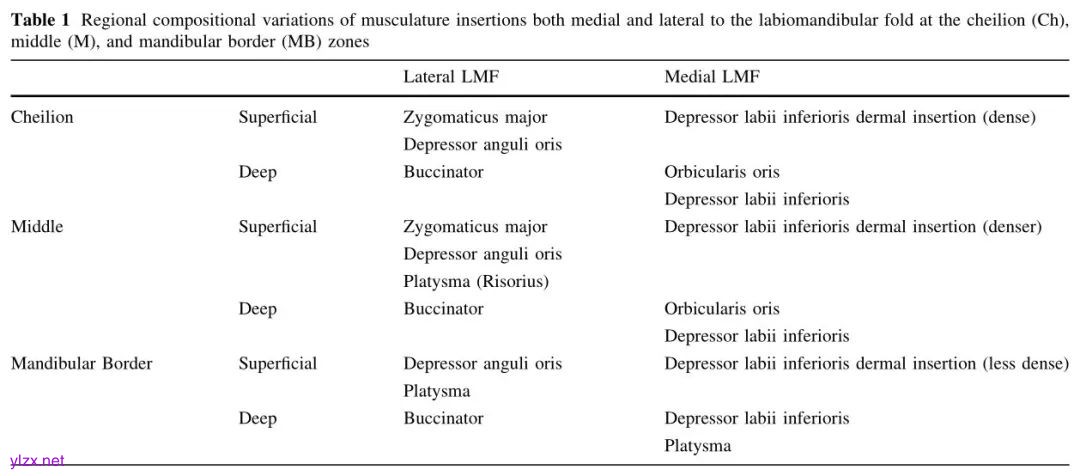

表1

理论二:SMAS结构过渡说

该理论主张I型与II型表浅肌腱膜系统(SMAS)之间的突变造就LMF沟槽。尽管部分研究对这一理论提出质疑,因在LMF内侧并未分离出特定SMAS类型,我们在本研究中仍观察到LMF各区域皮下组织从脂肪丰富到稀少的结构突然变化现象(图4)。然而,内侧未见特定SMAS结构,更多表现为浅层肌群与真皮之间的连接方式差异:LMF外侧为胶原性皮肤支持纤维结构(retinacula cutis, RC),内侧则以CEM为主。

图4

理论三:下颌韧带附着学说

该理论强调下颌韧带对皮肤的固定,导致颊部与颏部脂肪区断开。尽管本研究未切取下颌骨,我们在深层肌肉上仍见骨性结构延展,但未发现其直接连接至真皮。

综上,LMF静态时,为外侧脂肪丰富区与内侧脂肪稀少区之间的天然“堤坝”;动态上,其加深源自CEM网络牵拉产生的肌肉张力(图5)。Minelli等曾报道,外侧颊部脂肪垫含丰富RC及脂肪组织,在口角外下方区域为modiolus提供活动空间。随年龄增长,RC弹性减退导致脂肪组织下垂并前突,形成“口角囊袋”。LMF内侧则因真皮弹性纤维丰富而具弹性回缩力,且RC控制皮肤活动性。CEM网络通过DLI肌束跨越稀薄皮下脂肪层,协同完成唇部运动。LMF下方,CEM以紧密、斜向排列的形式构筑屏障,阻止脂肪向下唇延伸,实现结构分隔与肌肉功能精准化。CEM中DAO内侧肌束为主,辅以少量Plt与Buc,在收缩时产生外拉与向下牵引力。

图5

临床指导

Plt与DAO/DLI之间的层次关系长期存在争议。得益于micro-CT亚微米级分辨率,我们首次观察到Plt前部分为三层:一层上内方与DAO融合,一层穿过DAO至DLI,另一层与DAO肌束交织。这种肌间交织关系使唇部动作高度复杂且协调,构成情感表达的生物基础。

临床上,A型肉毒毒素(BTX-A)被广泛用于治疗面瘫后遗症、先天性口角下垂等表情障碍。但常见并发症如口唇不对称、触觉异常、语言障碍与唾液分泌减少等,部分源于注射区解剖不清。本研究首次通过micro-CT三维重建揭示口角区交织的肌束网络,为注射相关并发症提供了解剖学解释。

LMF区域另一常见临床问题为括号纹(括号状垂直皱纹)。由于其成因复杂,治疗难度大。下唇运动学受骨质与肌肉形态影响,导致纹路类型高度变异(图6)。研究中发现,约80%样本中Zm沿内下方向延伸至DAO外缘,在口角处产生横向拉力。因此,我们建议在modiolus处皮内注射1~2单位BTX-A微量肉毒素,减弱Zm对皮肤的侧向牵拉力,改善括号纹外观。

图6

然而,考虑LMF区域结构复杂,单一治疗方式难以获得最佳效果。基于解剖研究结果,我们提出“支撑-提拉-缓冲”三步治疗策略(图7):

01 支撑(Support)

对于内侧LMF脂肪萎缩明显者,应用填充剂恢复深脂肪与骨量,如高弹性模量的透明质酸;

02 提拉(Lift):

外侧浅层脂肪垫可通过线雕或聚焦超声等方式复位皮下脂肪及筋膜;

03 缓冲(Buffer):

针对LMF皮下脂肪层,需使用脂肪移植、生物刺激剂或延展性好的填充剂进行平滑过渡填充;针对LMF处的肌肉层,则需要对降口角肌进行2-4单位的注射,可以有效延缓随着年龄增长造成的肌肉静态张力增高导致的LMF的加深。

此三步骤强调联合治疗的重要性,便于医生针对个体化临床表现精准调整治疗策略。

LMF区域血管与神经变异大,但其与周围肌肉的相对关系较为稳定,对于皮瓣转移、面瘫修复及肿瘤切除术等重建手术至关重要。手术难点包括:(1)交错肌群精确分离;(2)血管神经保留;(3)口角静态与动态对称恢复以保障功能与外观。

图7

本研究显示,LMF两侧各层面均有面动脉、静脉与神经末梢分布,尤以内外侧肌间筋膜层最为密集,提示邻近神经分支高度互联,为面瘫患者行神经切除术提供理论支持。所有标本中,DAO外侧1/3覆盖面动脉主干,提示DAO解剖时需小心操作以避免血管损伤并保证皮瓣存活。

本研究局限包括:样本均为非存活老年亚洲人群,年轻人群及种族间结构差异尚未涉及;样本处理未包含下颌骨,因而未完全观察相关韧带对肌肉形态的影响。后续研究应结合骨-软组织关系设计研究方案,进一步完善解剖图谱。

结论

LMF的形成由口周与颊部之间皮下组成差异及表情肌垂直插入真皮所主导。口周肌肉的力量通过CEM网络直接传导至真皮,决定区域性皱纹表现与严重程度。micro-CT结果揭示了LMF区域精细分层结构与复杂肌肉协同关系的三维图景,为面部年轻化提供了针对性结构干预的重要理论依据。

文献出处

Zhang M, Sun Y, Zhang Y, Dong R, Jin L, Chen Z, Yu N, Huang J, Long X. The Labiomandibular Fold Anatomy for Comprehensive Lower Facial Rejuvenation: A Micro-Computed Tomography Investigation. Aesthetic Plast Surg. 2025 Jan 13. doi: 10.1007/s00266-024-04621-x. Epub ahead of print. PMID: 39806136.