【醉仁心胸】正中开胸与微创入路行左心室辅助装置植入术对术后右心室功能的影响:一项回顾性队列研究

时间:2025-04-03 12:11:20 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要

目的:传统上,左心室辅助装置(LVAD)的植入可通过胸骨正中切开术(MS)完成。既往研究显示微创LVAD植入术可能降低植入后右心室衰竭(RVF)的发生率。我们的主要目的是确定与MS相比,微创植入术是否能够降低植入后严重RVF的发生率。

设计:一项回顾性队列研究。

位置:加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华圣保罗医院。

参与对象:2008年1月至2021年8月就诊的198名成人患者。

干预措施:单纯进行LVAD植入,可通过胸骨正中切开术或微创手术入路实现。

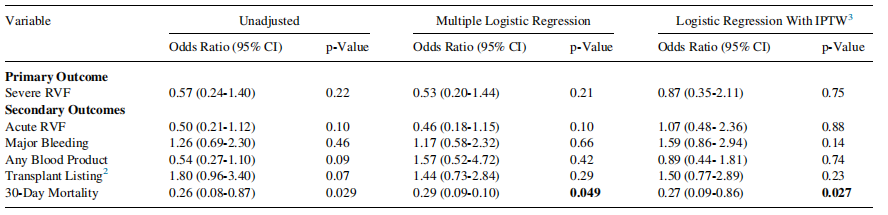

测量指标与主要结果:采用多变量逻辑回归对混杂因素进行调整。基于倾向评分,采用逆概率治疗加权分析进行敏感性分析。分析患者172例,其中54%(94/172)通过MS接受LVAD植入术,45%(78/172)通过微创入路接受LVAD植入术。虽然两组患者在年龄、性别及合并症方面具有可比性,但是MS组术前病情更为危重。校正混杂因素后,与MS相比,微创入路在预防植入后严重RVF方面未表现出显著优势(校正比值比0.53;95%置信区间0.20-1.44;p=0.21)。然而,微创入路患者的30天死亡率校正比值比显著降低(比值比0.29;95%置信区间0.09-0.99;p=0.049)。在大出血、血液制品输注及移植登记方面,未观察到微创入路相比MS更具优势。

结论:与经正中开胸行LVAD植入术相比,微创入路LVAD植入术后严重RVF的发生几率未降低。然而,我们发现微创组患者的30天生存率得到改善。根本作用机制需进一步调查。

关键词:左心室辅助装置;植入术;手术入路;胸骨正中切开术;微创;右心室衰竭;30天死亡率

尽管由于技术的进步使得左心室辅助装置(LVAD)植入术后患者的管理水平有所提高,然而右心室衰竭(RVF)仍是常见并发症,给10%-40%的患者带来严峻挑战,这不仅与院内发病率和死亡率升高有关联,同时与植入术后一年死亡风险增加10%-30%也有联系。传统上,无论是否建立体外循环,LVAD植入术已经可以通过全正中开胸术(MS)实现。然而,在引入HeartWare HVAD(HeartWare Incorporated, Framingham,MA)和HeartMate II/III(Abbott Laboratories, Lake Bluff,IL)等全心包内离心泵后,通过双侧开胸术,或左前开胸术和上段J型小切口胸骨切开联合术进行微创植入LVAD日益普遍,成果颇具前景。

目前,多数医疗机构的标准入路是MS,并使用到CPB。越来越多的证据表明,与MS相比,微创入路更受欢迎,RVF发生率降低和临时机械辅助装置需求与之也有潜在的联系。目前LVAD植入术的最佳手术方式尚不清楚,也没有证据表明有生存益处。

我院自2008年以来完成的50%以上的LVAD植入术利用微创方式完成。此外,其中约47%的微创植入术是在未使用CPB的情况下完成。本研究群体包括一个数量可观的微创队列,还有一个最大的在不使用CPB的情况下接受LVAD植入的队列。本研究发现不仅对这两种LVAD相关手术入路对RVF的影响和总体结局指标给出了有价值的见解,同时也对CPB的潜在相互作用做出了有价值的说明。

方法

研究设计和数据来源

本研究是在圣保罗医院进行的一项单中心回顾性队列研究,圣保罗医院是加拿大大不列颠哥伦比亚省唯一一家长期机械呼吸支持装置和心脏移植转诊中心。2021年7月23日不列颠哥伦比亚大学(UBC)普罗维登斯卫生保健(PHC)研究伦理委员会(H21-01957)对方案授予伦理批准。本研究在开放科学框架(https://osf.io/dt93f)进行预登记,并根据《观察性流行病学研究的报告(STROBE)指南》进行报告。

数据采集和病历审核

通过心脏衰竭移植数据库对患者进行信息确认,心脏衰竭移植数据库内含有自2002年以来接受LVAD治疗的所有患者的记录。由一名电子病例初步分析人员(PY)对电子病历进行全面数据采集。另外两名人员(TS, LB)进行信息核实和处理有争议的数据。电子病历核查基本遵循Gilbert等人和Worster等人发表的病历审核方法学标准,但电子病历查询和审核者并未设盲、且本研究未测定观察者之间的一致性。因此数据仍有待审核(如有必要或有需要)。

知情同意声明

本研究豁免患者的书面知情同意。数据采集期间使用的所有患者标识均保存至加密文件,仅在研究团队之间共享。

研究群体

若患者于2008年1月1日至2021年8月31日期间通过HeartMate II或Heartware HVAD进行LVAD植入术,则将其纳入本研究。因2008年1月是圣保罗医院植入首个LVAD的时间,故选定其为起始日。选择通过微创还是MS方式植入LVAD,最终由医师决定。患者若符合以下任一项标准,其将不被纳入本研究:小于19岁、术中死亡,或接受过一次或多次伴随有其他手术进行的心脏外科手术(需要进行MS手术)(如瓣膜干预手术、冠状动脉旁路移植术,或卵圆孔未闭封堵术)。

暴露因素与结局指标

暴露因素为对比经胸骨正中切开术(MS)与微创入路行LVAD植入术,而主要结局指标为发生严重植入后RVF。机构间机械辅助循环支持协会(INTERMACS)对植入后RVF的定义是:术后中心静脉压(CVP)升高(大于16 mmHg),并伴有以下临床表现,具体有:外周水肿、腹水或肝肿大,或实验室检查提示肝肾功能恶化。若符合以下任一条件,则归类为严重RVF:需持续(超过14天)使用正性肌力药物、吸入一氧化氮或静脉血管扩张剂;需植入RVAD;或植入术后14天内死亡(患者未植入RVAD,但死亡时仍需使用正性肌力药物或血管加压药,且经临床和实验室检查符合右心衰竭诊断标准)。本研究利用EUROMACS-RHF评分校正植入前右心室功能的主要混杂因素。

次要结局指标包括:任意程度的植入后RVF、心脏移植等待时间、大出血事件及输血需求。将“心脏移植等待时间”作为患者病情稳定的替代指标(因患者通常需达到医学和功能恢复标准方可进入移植候选名单)。对比两组患者的机械通气时长、重症监护病房(ICU)入住时间及住院时间,以及短期死亡率、卒中、因右心衰竭再入院等主要并发症发生率。

统计分析

对于MS组和微创组,本研究均报告了患者特征、临床变量及结局指标。除以下指标外,基线数据均衡性良好:乳酸值、TTE显示严重RVF、术前TTE显示严重TR、左心室血栓、LVEF、CVP、PAPi以及手术紧急程度,数据缺失率分别为18.0%、9.3%、8.7%、0.6%、4.7%、6.4%、19.2%和0.6%。基线缺失数据采用多重填补法进行处理,该方法以“随机缺失”假设下的多元正态分布模型为基础,为提升精度共执行10次填补计算。

分类变量以频数和百分比方式呈现。连续变量则采用以下两种方式之一呈现:均值和标准差,或中位数和四分位距(IQR)。组间比较对分类变量采用卡方检验或Fisher精确检验,连续变量根据数据特征选用Student-t检验或Wilcoxon秩和检验,具体方法根据数据性质而定。

采用以“外科医师”为聚类变量的广义估计方程(GEE)逻辑回归模型。通过比较若干假设的工作相关结构(如独立结构、可交换结构、一阶自回归结构及非结构化),选择GEE拟合准则值最小的相关结构用于最终模型。通过未校正和校正后两种分析方式,探究各变量与RVF主要结局以及植入后RVF次要结局指标、大出血、输血、LVAD植入术后移植等待、30天死亡率的关联性。其他所有结局指标均采用未校正发生率进行比较,解读时需谨慎。

为评估本观察性研究中两组间选择偏倚和潜在混杂因素的影响,进行了基于逆概率治疗加权(IPTW)的敏感性分析。对结局指标开展加权单因素分析,并与标准分析进行比较。

模型选择通过整合单因素分析中的所有变量,结合赤池信息量准则(AIC)和临床判断进行构建。通过逐步比较模型拟合统计量直至获得最小AIC值来确定最终模型。所有报告的p值均为双侧检验,显著性水平设定为常规5%。所有统计分析均使用SAS 9.4版软件(SAS Institute,Cary,NC)完成。

结果

198名接受LVAD植入术的患者纳入本研究,其中26例患者因年龄小于19岁(n=3)、术中死亡(n=2)或需要进行伴随其他手术的MS心脏外科手术(n=21)等原因未纳入本研究(图1)。在纳入本研究的余下172例患者中,54%(94/172)的患者经MS行LVAD植入术,45%(78/172)经微创入路行LVAD植入术(图1)。

我院植入各种不同的LVAD装置,其中包括HeartMate II (15%, 26/172)和HeartWare HVAD(85%, 146/172)。约47%(81/172)的植入术在未使用CPB的情况下完成。微创组中未使用CPB进行LVAD植入术的患者比例较MS组患者更高(29%,27/94)(图1)。

图1 LVAD植入术研究患者流程详图

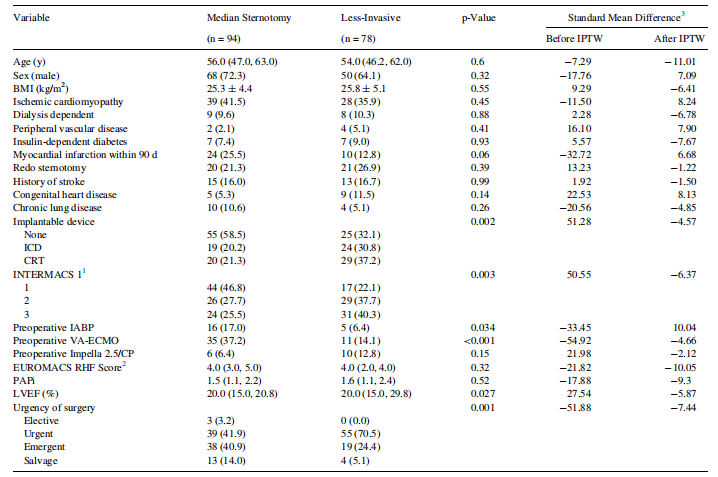

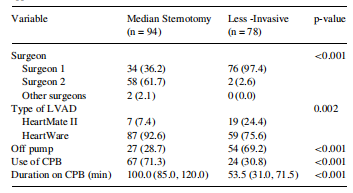

表1比较了两个研究组的基线特征(完整版本见补充文件S-表1)。MS患者的病情往往比微创植入术患者更为危重,具体表现为:MS组患者被归类为INTERMACS 1级的比例更高(MS组46.8% vs 微创组22.1%,p=0.003)、需要主动脉内球囊反搏(IABP)支持的比例更高(MS组17% vs 微创组6.4%,p=0.034)、需要静脉-动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)支持的比例更高(MS组37.2% vs 微创组14.1%,p<0.001),以及需进行被视为“紧急”或“挽救性”手术的比例更高(MS组54.9% vs 微创组29.5%,p=0.001)。然而,两组患者在中位年龄(MS组56岁[47.0, 63.0] vs 微创组54岁[46.2, 62.0],p=0.64)、性别(男女比例,MS组43:13 vs 微创组25:14,p=0.32)及主要合并症方面均达到平衡。IPTW分析共使用21个基线变量,这些基线变量具有重要临床意义且覆盖范围较广。IPTW分析后两组间达到良好平衡(表1)。两个手术组的术中特征比较详见表2。HeartWare是最主要的植入装置(85%,146/172),其次是HeartMate II(15%,26/172)。LVAD植入主要由两名外科医师完成,“1号医师”承担了微创组绝大多数手术(98%,76/78)。53%(91/172)的手术建立体外循环,其中微创组(30.8%,24/78)较胸骨正中切开术组(71.3%,67/94)使用频次低。

表1 经胸骨正中切开术(MS)或微创入路行左心室辅助装置(LVAD)植入术患者的术前特征

表2 经胸骨正中切开术(MS)或微创手术入路行左心室辅助装置(LVAD)植入术患者的术中特征

未校正结局指标

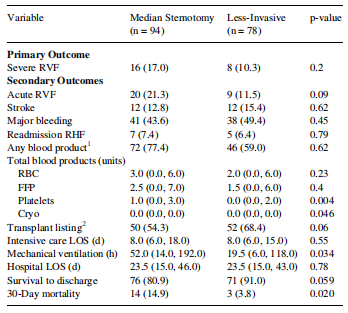

表3对比了经MS和微创入路行LVAD植入术患者的结局指标。14%(24/172)的患者(MS)出现主要结局指标严重RVF,其中MS组为17%(16/94),微创组为10.3%(8/78)(p=0.20)。值得注意的是,有8例患者因在LVAD植入术后14天内死亡而达到严重RVF标准。与MS组相比,经微创入路植入LVAD的患者机械通气持续时间更短(p=0.034),30天死亡率更低(p=0.020)。两组在卒中、大出血、因右心衰竭再入院、ICU住院时间、总住院时间以及出院生存率等次要结局指标的未校正发生率方面无显著差异(表3)。

表3 经胸骨正中切开术(MS)或微创手术入路行左心室辅助装置(LVAD)植入术患者的未校正结局指标汇总表

校正后LVAD植入术后RVF

表4和图2显示了植后RVF和植后严重RVF的校正后和未校正发生率。与MS相比,校正前(OR 0.57;95% CI 0.24-1.40;p = 0.22)和多变量逻辑回归校正后(OR 0.53;95% CI 0.20-1.44;p = 0.21)与IPTW调整后(OR 0.87;95% CI 0.35-2.11;p = 0.75)比值比表明,微创入路在严重RVF预防方面未存在统计学差异。

表4 经微创手术入路行左心室辅助装置(LVAD)植入术患者与经胸骨正中切开术(MS)行LVAD植入术患者的校正后结局指标

图2 微创入路植入术和胸骨正中切开植入术后主要结局指标的比值比

校正后30天死亡率

30天内共有17例死亡(微创组3例[3.8%],MS组14例[14.9%],见表3)。与MS组相比,微创植入术患者的未校正30天死亡率比值比显著降低(OR 0.26;95% CI 0.08-0.87;p = 0.029)。经混杂因素校正(OR 0.29;95% CI 0.09-0.99;p = 0.049)和IPTW敏感性分析(OR 0.27;95% CI 0.09-0.86;p = 0.027)后,这一效应仍然存在(见表4和图2)。

校正后输血需求

经多变量逻辑回归校正(OR 1.57;95% CI 0.52-4.72;p = 0.42)和IPTW分析(OR 0.89;95% CI 0.44-1.81;p = 0.74)后,未发现微创入路对减少术中或术后24小时内输血需求具有保护作用(见表4和图2)。进行敏感性分析,以确定输血的时间和变化是否导致这种阴性结果。研究发现2008-2021年间输血发生几率呈下降趋势(OR 0.766;95% CI 0.661-0.887;p < 0.001),但校正这一变量后,组间仍无显著性差异。

输血需求增加(OR 0.54;95% CI 0.27-1.10;p = 0.09)可能与体外循环(CPB)混杂变量相关,呈现一定趋势。微创组多数患者未使用CPB进行植入术,导致输血需求增长7倍(OR 7.398;95% CI 2.202-24.86;p < 0.001)(见补充文件S-表6)。

校正后移植等待

研究纳入的患者中59.3%(102/172)最终进入移植等待名单。共计114例患者接受心脏移植(92例移植在LVAD植入后1年内完成,22例在1年后完成,1例患者等候移植超2年)。与微创组68.4%(52/78)的患者进入移植名单相比,MS组的登记率为54.3%(50/94)(p = 0.034)。最终,移植等待名单中97%(99/102)的患者相继移植了新的心脏。表4和图2显示了LVAD植入术后移植等待名单的校正后和未校正比值比。在混杂变量校正前(OR 1.80; 95% CI 0.96-3.40; p = 0.07)和经逻辑回归模型(OR 1.44; 95% CI 0.73-2.84; p = 0.29)及IPTW敏感性分析校正(OR 1.50; 95% CI 0.78-2.89; p = 0.23)后,两研究组间在移植等待比值比方面无显著差异性。呈现主要结局指标校正中所用变量的完整逻辑回归模型详见补充文件(S-表3-8)。

讨论

2008年至2021年间,198例患者在我院经MS或微创入路接受LVAD植入术。手术方式的选择会存在一定的选择偏倚,两组之间有多个特征显著不同,MS组患者病情更为危重。混杂变量校正后,在任何程度的RVF或术后严重RVF、大出血、输血需求和移植等待等方面,微创入路较传统MS无显著优势。有趣的是,与MS组相比,微创组的30天生存率校正后比值比在临床和统计两方面均得到改善。

右心室衰竭

本研究发现,在预防植入后任何程度或植入后严重RVF方面,微创入路较MS未表现出显著优势,这一结果与文献结论不一致。根据一项针对2011年至2019年期间接受LVAD植入术的427例患者开展的回顾性研究,发现采用微创技术替代MS可使LVAD植入后14天内发生RVF的风险降低59%(校正后比值比OR 0.41;95% CI 0.21-0.78;p=0.007),严重RVF发生率也可降低50%(8.2% vs 18.6%;p=0.009)。根据另一项针对2014年至2018年期间接受LVAD植入术的342例患者开展的研究,同样发现微创技术可降低术后RVF比值比(校正后OR 0.44;p=0.05)。本研究并未同上述研究一样发现微创入路的优势,这可能是由于高估了研究群体的RVF发生率导致样本量不足。此外,这也凸显了小型回顾性研究的局限性,即在存在大量未测量混杂因素的异质性群体中,其效应估计的准确性可能受限。

本研究报告的LVAD植入后RVF发生率亦低于现有文献报告。这种差异可能源于文献中对RVF的定义不同,或临床实践中存在差别。例如,自2008年起,我院已不再通过输注大量FFP(其与急性RVF高风险相关)纠正凝血功能障碍,转而采用基于旋转血栓弹力测定法指导的凝血酶原复合物浓缩剂(Octaplex)治疗。

30天死亡率

与MS相比,我院队列中接受微创植入术的患者30天死亡率比值比有所降低(OR 0.29;95% CI 0.09-0.99;p = 0.049)。这一结果在使用IPTW后仍具有可重复性(OR 0.27;95% CI 0.09-0.86;p = 0.027)。这一发现令人意外,因为本研究未在其他主要结局指标(表3、表4和图2)中发现显著差异性。据笔者了解,这是少数证明微创植入患者较MS植入患者可改善30天死亡率的研究之一。可能的原因包括感染率降低或炎症反应减弱(微创手术理论上有益,但未经证实),但在本研究中并未捕捉到这些因素。然而,由于观察到的30天内死亡数较少(微创组n=3,MS组n=14),解读该结果需谨慎。

血液制品输注

本研究发现,校正后,微创入路较MS无法预防大出血或血液制品输注的需求(表4和图2)。

在手术中,微创组未校正的血小板输注量较开胸组减少,且未接受任何血液制品的患者比例更高(表3)。然而,在校正后,两组间血液制品输注量未观察到差异(表4)。这种不一致可能受体外循环(CPB)这一混杂变量影响;无论采用何种手术方式,使用CPB的LVAD植入术均显著增加输血可能性(表3)。因此,微创手术联合避免使用CPB可大幅减少甚至在某些病例中完全消除血液制品需求,这样可能防止在心脏移植等待期出现致敏风险。

尽管输血操作已随时间发生变化,然而时间校正后仍未观察到差异。

研究局限性

本研究存在若干局限性,其中包括MS患者病情往往较微创组更危重。尽管已尝试校正这些差异,然而仍可能存在未测量或残余的混杂因素。此外,与术后右心室功能相关的变量(如术前TTE和肺动脉搏动指数(PAPi)显示存在严重RVF)存在较高比例的数据缺失,即使采用多重插补和EUROMACS-RHF评分仍无法完全评估其影响和范围。此外,尽管有证据表明校正后30天死亡率在临床和统计学上显著降低,但这一结果背后的根本机制仍不明确。值得注意的是,其他主要结局指标均未显示显著差异。需开展更大规模队列或前瞻性研究验证此结果。8例因LVAD植入后14天内死亡的患者均符合严重右心衰竭标准,但仅此一项并不构成直接原因。这8例死亡可能与RHF有关,但未必直接归因于RHF。本研究未评估1年生存率,因114例最终接受移植的患者中有92例在LVAD植入后1年内完成心脏移植。尽管如此,需要说明的是,其他地区患者等待时间通常更长,评估1年生存率尤为重要。截至目前,现有文献尚未证明微创术在1年生存率方面较MS更具优势。本研究未探讨心脏移植后的结局指标,如微创入路能否降低致敏风险,是否缩短手术时间等。事实上,这是一项单中心研究,主要由一位外科医师实施微创LVAD植入,其也限制了本研究结果的普适性。此外,我院LVAD植入量大,可能积累了更丰富的管理经验,有可能改善结局指标。最后,本研究队列以HeartWare HVAD和HeartMate II装置为主,需要认识到本研究结果可能不直接适用于HeartMate III。

结论

本研究未发现微创入路较MS在降低LVAD植入后严重RVF方面具有保护作用,但微创入路较MS可提高微创植入术患者的短期生存率。然而,生存率改善的机制尚不明确,且需要更大规模的队列或前瞻性研究来验证观察到的效果。本研究还重点介绍了对特定患者开展不使用CPB的微创植入术的可行性和优势,尤其是显著降低输血需求。

参考文献

Sun T, Yen P, Peng D, Besola L, Chiu W, Flexman A, Cheung A. Right Ventricular Function Following Sternotomy Versus a Less-Invasive Approach for Left Ventricular Assist Device Implant: Retrospective Cohort Study. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2025 Jan;39(1):79-87. doi: 10.1053/j.jvca.2024.04.044.